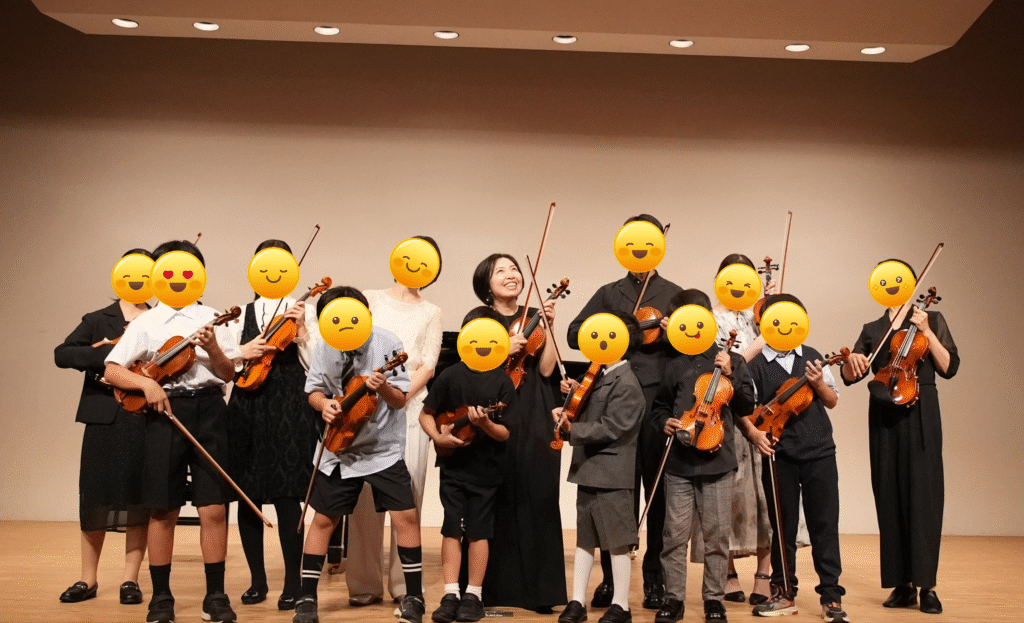

先日(7月20日)多摩平交流センターで行った作曲ワークショップにご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

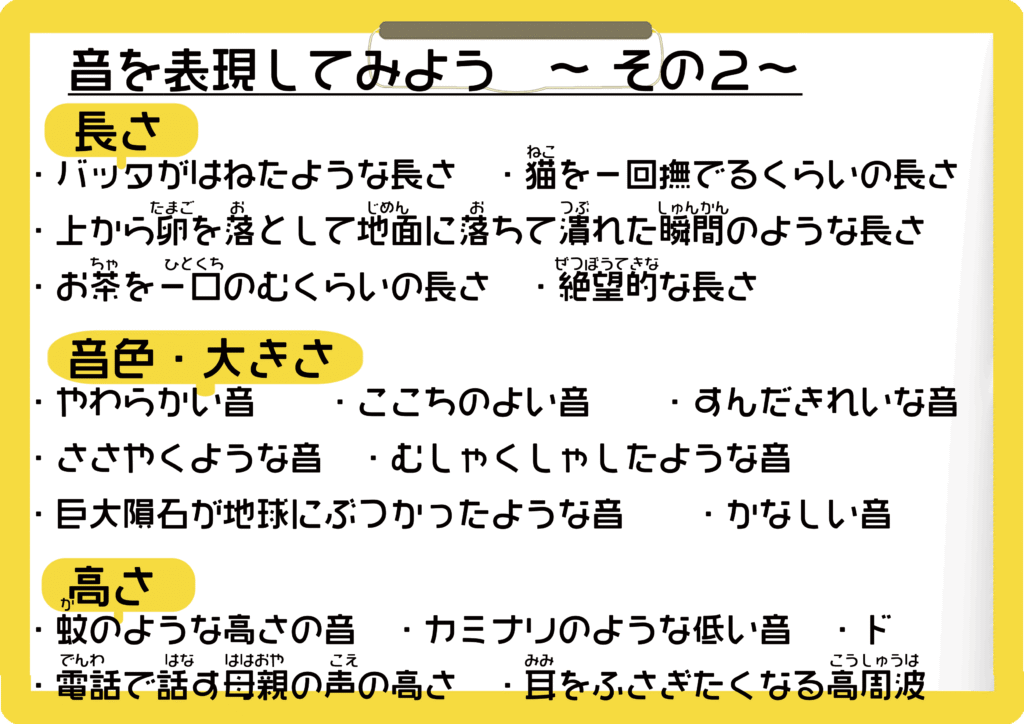

今回のテーマは、「音と音楽」ということで、そもそも「音」って何なのか。「音」を「音楽」にするためには何が必要なのか。というようなことを深く掘り下げてみました。今回は、日頃から作曲をしているという参加者も多く、私も多くの気づきと感動をもらい、とても素敵な時間を過ごさせていただきました。

「作曲」というと、和声の決まりがどうとか、コード進行がどうとか、売れる売れない、だとか、そういう理論や表面上のテクニックで行うもの、と考えられているような気がしますが、そういうことを考えるずーっと手前に、そもそも

「自分自身が感動できる、自分にしか生み出せない音楽が、あなたの頭の中にはありますか?」

私は、そういう、そもそものところを考えるワークショップをやりたいと思って企画しています。

私自身についてですが、

私は常に頭の中に自分の音楽が流れている空間が広がっていて、そこから必要に応じて音楽のアイデアを引っ張り出して、形を整えて外に出しています。

そもそも、自分が聴きたい音楽を聴くために、私は作曲をし始めました。

尊敬する音楽家はたくさんいますが、一番好きな作曲家というと、それは自分自身なのです。

そんなことを言うと、多くの人は(特にクラシック畑に住んでいる人?)、勉強不足だと思うかもしれません。「世の中にはあたなよりももっとすばらしい偉大な作曲家が大勢いるのに、それより自分が良いと思うとは。」とね。でも、それでも、自分の感覚とぴったり合う音楽がこの世の中にない(出会えていない)ので、こればかりは仕方がありません。

(もしも、自分に自分好みの音楽を作っている崇拝するレベルの大好きな作曲家がいて、しかもその作曲家が多作なタイプだったなら、きっと私の音楽人生はある意味、本当に幸せだっただろうなと思います。)

私は3歳からヴァイオリンを習い始めて、中学で吹奏楽部、そして音楽科の高校、音大と進んできましたので、割とどっぷり音楽漬けの子供時代を過ごしています。特にクラシック。その後もエレクトリックヴァイオリンを携えて、クラシック以外の様々なジャンルの音楽にも実際に飛び込んでそれらの音楽を体感してきましたが、結局、自分の肌感覚と合う音楽に出会うことができなかったのです。。

ですから、私はたった一人のファン(自分自身)のために、曲を作っています。それは幸せなことだと思っています。好きな作家の新作を待つ楽しみがあるように、自分が曲を作れば、また新しい作品を聴くことができるので。しかも、自分より先にその作曲家が死んでしまうことがない。。笑

そういう楽しみをもつ人が増えたらいいな、と密かに願いつつ、今後も作曲ワークショップを続けていきますので、ご興味ある方はまた次回の企画の際にご参加いただけるとうれしいです!